Avec pour acte de baptême la Constitution du 4 octobre 1958, la naissance de la Cinquième République entraîna une définition nouvelle des pouvoirs institutionnels et, en premier lieu, réserva un rôle prépondérant au président de la

République en faisant de lui la pièce maîtresse du jeu politique, la tête même de la France. Aussi l’équipe présidentielle, nécessairement étoffée, appelait-elle une redistribution complète des espaces du palais de l’Élysée, soudain devenu trop exigu. Au point que le Général envisagea très tôt la translation de la présidence sur un autre site. De toutes les résidences envisagées, le château de Vincennes avait sa préférence mais le projet fut abandonné et reste, aujourd’hui encore et plus que jamais, une grande occasion manquée [Voyez le chapitre Investir un bâtiment existant].

Pour rendre l’Élysée fonctionnel, le Général adopta une stratégie simple et radicale consistant à faire place nette dans tout le palais. Nombre de collaborateurs et de membres du personnel de la présidence vivaient en famille, à l’Élysée ou quai Branly, dans des appartements dits de fonction. Il « vida » tout ce monde — à de rares exceptions près pour des raisons de service — et réquisitionna tous les espaces pour en faire des bureaux. Devaient y trouver place les trente-cinq à quarante personnes (civils et militaires) constituant l’équipe du président de la Cinquième République, là où René Coty n’en comptait qu’une douzaine.

La réaffectation du corps central du palais était la priorité. Le nouveau Président ne souhaitant pas risquer de croiser des rois en pyjama dans ses couloirs, il fut acquis dès le début que l’Élysée n’accueillerait plus le séjour des hôtes de la France mais que le privilège en serait désormais offert à Trianon. L’opération libérait du même coup les appartements royaux du premier étage et, plus largement, de tout le bâtiment. Le salon Doré, qui en était la pièce principale, fut choisi par le Général pour être son bureau [→ Le choix du bureau présidentiel], même si son style rocaille et tape-à-l’œil, fait de Louis XV et de Napoléon III, n’était pas pour lui plaire… Fidèle à lui-même, il ne changea rien de ce qui s’y trouvait déjà et, mis à part un globe terrestre ancien, rien de personnel n’était décelable dans ce bureau du chef de l’État où rien non plus ne fut changé tout au long de sa présidence. Les autres pièces du premier étage furent affectées à ses plus proches collaborateurs : secrétaire général, aides de camp, directeur de cabinet…, à l’exception notable du salon d’Angle (au sud-ouest) choisi pour accueillir le Conseil des ministres.

Le salon Doré, bureau du général de Gaulle (1965).

Le salon Doré, bureau du général de Gaulle (1965).

© Paris Match, Garofalo.

Dans cette optimisation des espaces de travail, et puisqu’on en était à « pousser les murs », on alla jusqu’à suggérer au Général d’exproprier tous les petits hôtels de la rue de l’Élysée, que l’on fermerait à la circulation pour en faire une sorte de Downing Street. Finalement, il fut décidé qu’on se « contenterait » d’acquérir ceux aux numéros 14 (en juillet 1960) et 2 (en 1967, pour abriter le secrétariat aux Affaires africaines et malgaches).

Même la salle des Fêtes, dont l’usage d’apparat fut pourtant la seule raison d’être et qui continuait d’ailleurs à servir cette indispensable cause, était régulièrement transformée en espace politique à l’occasion des fameuses conférences de presse devant un parterre d’un millier de participants.

Le palais était donc devenu cette ruche présidentielle qui contrastait tant avec la bonbonnière bourgeoise de représentation qu’avaient connu les Républiques précédentes.

Il est bien difficile, aujourd’hui, à l’observation très médiatisée de nos hommes et femmes politiques contemporains et de leurs comportements carriéristes et médiatiques, de se faire une idée de la place que prenait la vie privée dans le quotidien du général de Gaulle. Pour lui, vie privée et vie publique devaient être strictement distinguées. Sa vie privée, c’était son épouse et ses enfants et petits-enfants ; le cadre en était son unique domicile, c’est-à-dire sa propriété de « La Boisserie », à Colombey-les-Deux-Églises, où tout ce petit monde se transportait aussi souvent que possible, soit un week-end sur trois environ. L’Élysée n’était pas chez lui, même s’il y vivait et tenait à en payer la taxe d’habitation sur ses deniers personnels. Il y avait ses quartiers, comme tout officier déménageant et emménageant au gré des affectations et des événements, prenant le logement et le mobilier tels qu’ils étaient. « Il n’a pas déplacé un seul guéridon », témoigna Georges Pompidou.

Le couple présidentiel s’établit dans les appartements privés de l’aile latérale du palais, dans le décor et l’ameublement que les Auriol y avaient laissés. À l’exception d’un lit de 2,10 m pour le Général, de vêtements et de quelques livres, rien n’y témoignait d’une quelconque personnalisation ou appropriation ni, et encore moins, d’une volonté de laisser quelque empreinte artistique dans la décoration. Mentalité et mode de vie se confondent toujours…

« Un garnison de plus, en somme, écrit l’historienne Claude Dulong, qu’il savait devoir quitter du jour au lendemain, qu’il voulait aussi pouvoir quitter de la sorte » (La Vie quotidienne à l’Élysée au temps de Charles de Gaulle, Paris, Hachette, 1974, p. 25). Et c’est ce qui arriva, au lendemain du référendum perdu le 27 avril 1969.

Un après-gaullisme : le pompidolisme

Après dix années de présidence de Gaulle, l’Élysée avait grandement besoin de rénovation pour retrouver son lustre de première maison de France. Non que, dans ce délai, le palais eût été laissé à l’abandon, loin de là, mais le général de Gaulle se désintéressait de ces questions de décoration et, surtout, ne voulait pas laisser penser qu’il engageait des travaux ou aménagements pour son plaisir personnel. Il en alla bien autrement avec Georges Pompidou, dont le gaullisme d’universitaire-banquier n’était pas toujours emprunt de cette rigueur gaullienne toute militaire.

Les changements opérés par le couple Pompidou dans la décoration du palais de l’Élysée ont été abondamment commentés et, surtout, critiqués. Peut-être la raison en est-elle qu’ils furent mal compris, et mal compris parce que mal expliqués. Mais on ne peut écarter l’hypothèse qu’ils étaient peut-être aussi et simplement incompréhensibles et inexplicables.

Le nouveau Président fit d’abord restaurer, moderniser et meubler l’ensemble du palais, de façon utile et en parfaite harmonie avec l’ancienneté du lieu. Mais il n’aimait guère l’Élysée : « Le roi vivait à Versailles ou au Trianon dans un cadre solennel et y était en représentation. Cela appartient à un monde révolu. Je ne suis pas fait, moi, pour vivre dans un palais. Je ne suis tout à fait à mon aise que chez moi, dans un cadre que j’ai choisi. » Aussi son épouse et lui décidèrent-ils de ne pas vivre en permanence à l’Élysée, préférant résider aussi souvent que possible à leur domicile du quai de Béthune, sur l’île Saint-Louis, et s’évadant chaque fin de semaine vers Orvilliers ou, pour les vacances, vers Cajarc.

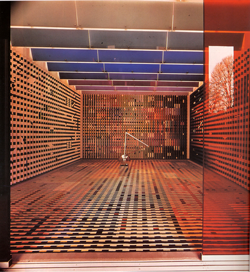

Ils tentèrent cependant de faire entrer à l’Élysée un peu, d’abord, puis beaucoup de leur apparat si personnel et de leurs goûts si contemporains. Dans un premier temps, les appartements privés, au premier étage de l’aile latérale, furent décorés et meublés dans un savant mélange de styles allant de Louis XV à Giacometti. Mais la vraie révolution allait être décidée en 1970 : les quatre pièces du rez-de-chaussée de l’aile latérale, à vocation « semi-officielle », firent l’objet d’une complète transformation. On a prétendu que Georges Pompidou voulait ainsi et à son tour laisser sa marque dans ce vieil hôtel d’Évreux, tout en se faisant le premier ambassadeur de l’art français moderne en lui donnant une vitrine offerte à l’admiration de ses hôtes étrangers. En fait de pièces à vivre, elles apparaissaient plus comme des laboratoires d’art contemporain des années soixante-dix. Même s’il est incontestable que les œuvres implantées ici par ces artistes (Agam, Paulin, Vasarely, Kupka et d’autres) étaient les témoins saisissants d’une époque et d’une recherche artistique du meilleur niveau, elles posaient la grande question de l’opportunité ou de l’incongruité d’un élément d’art contemporain greffé au cœur d’un cadre plus ancien, question qui n’a toujours pas trouvé de réponse tant il est vrai qu’en matière de goûts et de couleurs… Par ailleurs, le choix d’aménager une « vitrine » dans un espace parfaitement inaccessible au commun des citoyens n’est sans doute pas étranger à la réception que lui ont réservée les Français qui, ne l’ayant connue que par la diffusion de quelques photographies parues dans la presse, y ont vu, de la part du couple présidentiel résolument « dans le vent » (comme on disait à l’époque), un caprice propre à flatter son seul plaisir bourgeois.

Le salon des Tableaux.

Le salon des Tableaux.

© Pierre Berdoy

Le salon Agam.

Le salon Agam.

© Agam, R.M.N.

Autre opération qui pouvait tout autant prêter le flanc à une lecture polémique : l’acquisition d’une nouvelle résidence pour le logement des hôtes de la France. Nous avons vu que, depuis la présidence de Gaulle, leur accueil se faisait à Trianon, mais l’éloignement de Versailles était une contrainte réelle. Il se trouva, en 1972, que le baron Alain de Rothschild désirait vendre son hôtel situé tout proche de l’Élysée, sur l’autre trottoir de l’avenue Marigny. Aubaine pour la présidence de la République française qui, par la voie de celui qui en avait la charge et qui avait pour lui d’être ancien collaborateur et ami de longue date de la famille de Rothschild, se porta acquéreur. Après encore quelques millions de francs déboursés pour les indispensables travaux, la France s’était enfin dotée d’une résidence d’accueil somptueuse et toute proche de l’Élysée.

Valéry Giscard d’Estaing ou la modernité maladroite

Avec le président Giscard d’Estaing, la modernité post-gaulliste faisait son entrée à l’Élysée et, d’une façon générale, crevait l’écran du paysage politique en bousculant les habitudes et en brisant quelques codes. Sa cérémonie d’investiture, [Voyez le supplément sur Le rituel bien réglé de l’investiture] le 27 mai 1974, fut surprenante de nouveauté et conforme non seulement à l’image qu’il incarnait alors d’un homme jeune, brillant et moderne, sorte de Kennedy à la française, mais aussi à l’idée qu’il se faisait de la symbolique du pouvoir. Le nouveau et jeune Président arriva à pied à l’Élysée (et c’est encore à pied que, quelques heures plus tard, il remonta l’avenue des Champs-Élysées), vêtu d’un simple costume de ville alors que l’habit semblait encore la tenue « obligée » du président aux jours de grande solennité. Autre surprise pour les Français : il se fit présenter le grand collier de la Légion d’honneur sur un coussin de velours au lieu de s’en faire ceindre par le grand chancelier de l’Ordre.

Cette cérémonie d’investiture innovait donc à plus d’un titre. Mais elle annonçait également bien d’autres bouleversements dans l’utilisation des symboles car, par la suite, le président Giscard d’Estaing prit un certain nombre d’initiatives propres à bousculer quelque peu le protocole, l’étiquette, les habitudes et la symbolique.

On lui reprocha d’avoir inscrit sa marque personnelle (un faisceau des licteurs parfaitement républicain) dans le blanc du drapeau français flottant sur l’Élysée. D’autres ruptures symboliques, plus politiques celles-là, furent engagées dans l’exercice de son mandat, souvent incomprises ou qualifiées de « gadgets », et l’on se souviendra sans doute de certains épisodes tels que la poignée de main aux détenus, l’invitation faite aux éboueurs du quartier à un petit déjeuner à l’Élysée, les dîners où le Président se rendait chez des Français invitants, le rythme ralenti de la Marseillaise, le changement de parcours du défilé du 14 Juillet (à la Bastille), etc.

La principale innovation plus étroitement relative à notre sujet fut la décision présidentielle d’ouvrir aussi régulièrement que possible le palais de l’Élysée au public, pour mieux le faire connaître et en dissiper quelque peu le halo de mystère et de prétention qui l’entoure. En raison d’inextricables problèmes de sécurité et de confidentialité, l’expérience n’eut lieu qu’une fois : le 14 juillet 1977, à l’issue de la traditionnelle garden-party, près de dix mille curieux furent reçus, accompagnés à travers les salons du seul rez-de-chaussée du corps central et jusque dans la salle des Fêtes.

La salle des Fêtes

La salle des Fêtes

Autre élément de nouveauté et donc de rupture : Valéry Giscard d’Estaing ne voulut pas installer son bureau dans le salon Doré, trop pompeux, trop solennel aussi, en un mot pesant. Aspirant clairement à s’affranchir du fantôme par trop envahissant de son plus illustre prédécesseur, son choix se porta alors sur le salon d’Angle sud-est.

Les époux Giscard d’Estaing ne voulurent pas souffrir d’un quelconque syndrome carcéral et décidèrent de ne pas vivre à l’Élysée mais, avec leurs quatre enfants, à leur domicile de la rue Bénouville, dans le XVIe arrondissement. L’un et l’autre n’eurent du palais qu’un strict usage professionnel, y arrivant le matin, en repartant le soir. Bien entendu, les nombreuses réceptions et cérémonies liées à la charge présidentielle furent autant d’exceptions à ce qui dut rester un principe. L’appartement privé du premier étage ne fut donc que rarement occupé par le Président.

Dans l’appartement semi-officiel situé juste au-dessous, le Président décida sans plus de délai que d’hésitation de faire démonter les décorations à l’esthétique hyper moderne et pompidolienne. L’on y retrouva les moulures, corniches, lambris et dorures d’antan et les pièces retrouvèrent leur apparence originale faite de Louis XV et d’Empire (à la seule exception de la salle à manger, signée PierrePaulin, encore en place aujourd’hui).

La salle à manger de Pierre Paulin.

La salle à manger de Pierre Paulin.

© Pierre Berdoy

D’une façon générale, tout l’aménagement du palais fut revu selon une seule philosophie : maintenir, et rétablir lorsque nécessaire, la plus parfaite harmonie entre le cadre historique de la demeure et sa décoration. (Les mauvaises langues prétendirent que les collaborateurs eux-mêmes étaient choisis selon ce principe…) On a prétendu que sa passion pour Louis XV poussa le Président à vouloir remettre l’hôtel d’Évreux dans l’état où le connut la marquise de Pompadour. Nombre d’éléments de décoration furent donc revus dans cet esprit et, songeant à déménager la présidence de la République, ce fut immanquablement sur un autre bâtiment d’époque Louis XV que son choix se porta : l’École militaire [Voyez le chapitre Investir un bâtiment existant].

À force d’identification à Louis XV ou, au moins, de vénération pour son époque, Valéry Giscard d’Estaing en a surtout hérité le surnom de « mal-aimé ».

Le fait du prince, François Mitterrand

Dès le 21 mai 1981, jour de son investiture, François Mitterrand prit conscience de l’incongruité d’une présidence de la République installée dans ce palais Louis XV, suranné et peu fonctionnel. Élu sur le thème du changement, il lui fallait « marquer le coup ». Secrètement inspiré — comme à son habitude — par l’exemple du général de Gaulle, l’idée d’un déménagement de l’Élysée lui apparut immédiatement nécessaire et, en début d’après-midi, il en confia la mission à son conseiller spécial, Jacques Attali. La décision consistait à investir l’hôtel des Invalides [Voyez le chapitre Investir un bâtiment existant] mais, par la suite, confronté à une conjoncture et des attentes plus (op)pressantes, le Président renonça à son idée.

Ce même 21 mai, à son retour du Panthéon où l’on se souvient qu’il déposa trois roses rouges sur les tombes de Jean Jaurès, Victor Schoelcher et Jean Moulin, le président Mitterrand dut choisir son bureau et, là encore, son choix rétablit la logique gaullienne : ce devait être le salon Doré [→ Le choix du bureau présidentiel]. Il fallut attendre 1988 pour voir enfin quelque changement dans son univers quotidien de travail : le mobilier ancien de son bureau fut remplacé par un ensemble au design très contemporain signé Pierre Paulin. Cette expérience de modernisation dans le « Saint des Saints » du palais montra d’ailleurs les limites du possible et de l’opportun.

Le salon Doré, bureau de François Mitterrand, en 1981-1988. CNMHS Étienne Revault © Spadem…

Le même en 1988-1995 avec les aménagements de Pierre Paulin

Les salons voisins furent logiquement distribués aux plus proches collaborateurs et conseillers du Président, lesquels passèrent du nombre de vingt-cinq civils environ sous la présidence Giscard d’Estaing à trente-six, d’abord, pour progressivement atteindre par la suite le chiffre de quarante-cinq. Cette inflation soudaine dans les effectifs de l’équipe présidentielle redonna de l’actualité au sempiternel problème inhérent au programme de bureaux que l’on s’entêtait à vouloir maintenir et rendre extensible dans l’enceinte de ce noble bâtiment du XVIIIe siècle. On parvint cependant à gagner quelques nouveaux espaces, d’abord, en consolidant, restaurant et aménageant le second étage du palais, puis en rachetant, en 1984, l’hôtel du 4, rue de l’Élysée. Telle un joueur de Monopoly, la présidence de la République complétait ainsi le dispositif progressivement établi dans cette rue avec les acquisitions des numéros 2 et 14 dans les années soixante. L’hôtel Marigny fut quant à lui rajeuni et, outre sa destination confirmée à l’hébergement d’hôtes étrangers, un centre de presse y fut créé.

Dans le palais lui-même, on procéda à quelques rafraîchissements de peintures, remplacements de moquettes, modernisations de sanitaires, renouvellement de l’installation électrique et téléphonique, apparition de l’informatique dans certains bureaux. La salle des Fêtes se vit offrir des ouvertures sur le jardin et fut dotée de tout un ensemble d’équipements propres à faciliter l’organisation de nouvelles festivités et cérémonies. Dans le vestibule du palais, si exposé à la vue depuis la cour d’honneur et même depuis la rue du Faubourg-Saint-Honoré, François Mitterrand fit enlever la sculpture classique qui mettait en scène Louis XV et sa favorite et la renvoya au Louvre, d’où elle venait, cédant peut-être aux insistances de quelque proche conservateur du musée. Il la fit remplacer par un groupe contemporain, sculpté par Arman dans un marbre de Carrare splendide, figurant deux cents drapeaux — qu’on imagine tricolores — flottant sur leur hampe de bronze doré au vent révolutionnaire du Bicentenaire.

Pas plus que leurs prédécesseurs, les époux Mitterrand n’appréciaient l’idée de devoir habiter le palais. Ils prirent la décision de continuer à vivre à leur domicile de la rue de Bièvre, où, comme on le sait, Danielle fut la plus assidue, le Président étant plus partagé. Ce choix ne les empêcha pas, comme avant eux les Pompidou puis les Giscard d’Estaing, de procéder à un réaménagement complet des appartements de l’aile latérale. Et le paradoxe en fut poussé à son comble : cette nouvelle « vitrine » de la création contemporaine, confiée à plusieurs designers à la mode dans ces années quatre-vingt, s’exposait non plus, comme pour les Pompidou, dans les appartements semi-officiels du rez-de-chaussée, mais dans ceux du premier étage, soit les plus privatifs du palais. Là encore, ladite vitrine n’était visible que par photographies parues dans la presse…

François Mitterrand — ce Charentais qui aimait les arbres jusqu’à leur parler — prit un soin tout particulier du jardin de sa résidence dont le remodelage fut confié au paysagiste Jacques Wirtz.

À l’image de Valéry Giscard d’Estaing qui en inaugura le principe en 1977, François Mitterrand décida, en 1990, d’ouvrir chaque année l’Élysée au grand public, le temps d’un week-end de septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine. Cette initiative s’est perpétuée et rencontre toujours un immense succès auprès de milliers de visiteurs venus de partout en France et à l’étranger, qui patientent durant plus de quatre heures en une file qui s’étend jusqu’aux Champs-Élysées avant de pouvoir pénétrer dans ce prestigieux lieu de pouvoir dont ils visiteront les principaux salons d’apparat du rez-de-chaussée ainsi que la salle des Fêtes. Le président Mitterrand permit également à de petits groupes qui en faisaient la demande — souvent sociétés historiques ou associations en relation avec le patrimoine — de visiter le palais les samedis.

Chirac, résident de la République

À la différence de ses prédécesseurs, le comportement de Jacques Chirac dans les murs du palais fut d’emblée empreint d’une grande simplicité, le légendaire Chirac « sympa » affectant — et imposant au protocole et à l’étiquette de la maison — un style qui avait toujours été le sien, dynamique, décontracté, chaleureux, parfois même à la limite de la familiarité. Ce en quoi, dans ce lieu où le poids de l’histoire est considérablement contraignant, il tranchait radicalement avec les multiples initiatives de modernisation tentées en matière de symboles, de rituels du pouvoir et de représentation présidentielle par Valéry Giscard d’Estaing, et la présidence très monarchique de François Mitterrand qui avait rendu à la fonction ses fastes et sa rigidité sur le modèle de la pratique qu’en avait eu le général de Gaulle.

Jacques Chirac n’eut aucune hésitation quant au choix de son bureau : ce devait être celui du Général, dans le salon Doré, et, comme toujours, les principaux collaborateurs en charge du secrétariat général et du cabinet se répartirent les salons voisins du premier étage.

Mais la vraie rupture avec ses prédécesseurs depuis 1958 fut que Jacques Chirac décida de vivre, avec son épouse, à l’Élysée. Plus qu’une nécessité due à la charge de travail, il en faisait une affaire de principe, et ce depuis son premier poste ministériel à l’Intérieur, en 1974 : « Quand on est aux commandes, on l’est jour et nuit. » Observons cependant que la fonction présidentielle est censée requérir beaucoup moins d’astreinte et de présence qu’un poste de ministre de l’Intérieur, de la Défense ou des Affaires étrangères, constamment dans l’immédiateté et l’urgence. À la vérité, il convient de se demander où le nouveau couple présidentiel aurait bien pu vivre, qui venait tout droit de l’Hôtel de Ville (1977-1995), de l’hôtel de Matignon (1974-1976 et 1986-1988), de l’hôtel de Beauvau (1974), de l’hôtel ceci ou cela au gré de la carrière.

Un table dressée dans le salon des Aides de camp

Un table dressée dans le salon des Aides de camp

Jacques Chirac appartient à cette catégorie d’hommes, — et ils sont nombreux, bien souvent hauts fonctionnaires engagés en politique — qui font carrière d’un logement de fonction à un autre, que la République doit loger (c’est un dû) et qui n’ont pas de chez eux. Si bien qu’avec lui plus qu’avec n’importe lequel de ses prédécesseurs sous la Cinquième République, institution présidentielle rima avec habitation résidentielle. Et ce que le journaliste Jean-Marie Colombani écrivait déjà en 1998 ne connut par la suite que plus d’actualité : « Jacques Chirac, du moins pendant sa longue carrière politique, a-t-il d’ailleurs jamais vécu autrement qu’à l’abri des palais nationaux ? Depuis qu’il est entré pour la première fois dans un gouvernement, en 1967, il n’a eu la vie de "tout le monde" que durant six mois : le temps qui a séparé son départ de Matignon, à l’été 1976, de sa conquête, en mars 1977, de l’Hôtel de Ville de Paris. Qu’il n’a quitté, dix-huit ans plus tard, que pour s’installer à l’Élysée. "La politique m’a tout donné", dit-il. En effet. D’un château l’autre, d’une bulle protectrice à l’autre, il aura ainsi été protégé de bien des vicissitudes du quotidien, apanage du commun des mortels que, pourtant, il est réputé "représenter". » (Jean-Marie Colombani, Le Résident de la République, Paris, Stock, 1998, p. 20.)

On ne songera pas, sur ce plan guère plus que sur d’autres, à chercher ici une parenté du côté du général de Gaulle, lequel, nous l’avons vu, vécut à l’Élysée comme un militaire en son cantonnement et s’évadait aussi souvent que sa charge le lui permettait pour gagner son seul chez lui, à Colombey-les-Deux-Églises.

Dès leur arrivée, les époux Chirac s’empressèrent donc de faire réaménager les appartements privés à leur goût, c’est-à-dire dans un style Napoléon III revu par leur ami architecte et décorateur Alberto Pinto. Les travaux durèrent quelques mois pendant lesquels le couple présidentiel fut toléré par les Tiberi à l’Hôtel de Ville. Cependant, le Président souhaita conserver et adopter tel que celles des pièces privées (chambre et bibliothèque) que Jean-Michel Wilmotte avait décorées pour son prédécesseur. Ainsi, écrit Pierre Péan en reprenant les mots confiés à lui par la première dame, « l’esprit de François Mitterrand rôde toujours à l’Élysée, avec la complicité des Chirac ». (Pierre Péan, L’Inconnu de l’Élysée, Paris, Fayard, 2007, p. 163.) Décidément, nos présidents semblent croire aux forces de l’esprit…

Malheureusement, le rapport très étroit et personnel entretenu par les Chirac avec « leur » domicile diminua considérablement l’accessibilité du public à l’Élysée. Outre les visites désormais traditionnelles des Journées du patrimoine, aucune ouverture du palais et nulles visites ne furent plus organisées ni permises dans les appartements et le jardin que les Chirac considéraient comme due affectation privée. L’Élysée devint une Cité interdite, alors même qu’on visite le palais Quirinal à Rome, le palais du roi des Belges, Buckingham à Londres, la Maison Blanche à Washington (même après le 11 septembre 2001), etc. Il n’est pas jusqu’au portrait officiel du président Chirac qui atteste du rapport décidément si étrange et patrimonial qu’il entretient avec « son » palais, en adoptant le parti de le faire figurer en toile de fond [Voyez le supplément sur L’exercice difficile du portrait officiel]. Il apparaît d’ailleurs paradoxal de relever que le seul président de la République à s’être fait représenter à l’extérieur de l’Élysée y fut aussi le plus « incrusté » de toute la Cinquième République.

Il n’est donc pas exagéré d’avancer que la seule et vraie « ouverture » de l’Élysée au public fut… celle du site Internet de la présidence (http://www.elysee.fr), inauguré à l’occasion du 14 juillet 1997. Prioritairement dédié à l’action du président de la République, ses interventions, ses déplacements ou ses réceptions, on y trouve cependant quelques pages consacrées au palais, à son histoire et à sa visite virtuelle.

Il serait bien présomptueux en regard de l’histoire de tenter aujourd’hui un vrai bilan de la présidence Chirac. Tout juste peut-on déceler que l’action de Jacques Chirac aura été aux années 2000 ce que fut celle de Georges Pompidou aux années soixante-dix. Malheureusement, celui-ci a exercé pendant cinq ans et celui-là douze ans. On s’attachera simplement à retenir ici, au sujet du palais de l’Élysée, que Georges Pompidou en avait fait sa chose en faisant inutilement décorer à son goût des « appartements artistiques » tandis que Jacques Chirac y a élu domicile comme aucun de ses prédécesseurs depuis 1958, tout en poursuivant l’éternelle et vaine quête de nouveaux espaces de bureaux pour éponger l’inflation constante du personnel de la présidence (on aménagea pour ce faire les anciens garages de l’aile ouest de la cour d’honneur en bureaux supplémentaires) et s’accrocher à ce symbole désuet qu’est devenu l’Élysée.

Chacun des deux a entretenu un rapport bien particulier avec ce palais et l’on est bien contraint de constater qu’aucun n’a envisagé de le quitter, là encore contrairement aux autres présidents de la Cinquième République.

→ Lire la suite : La valeur de l'ancien